我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

我們每個人的體內都含有這類重元素物質,主要是以碘的形式,這種元素對于人體而言是必要的元素,如果你手上戴著結婚時的黃金或者鉑金戒指,那是一次發生在遙遠過去的恒星碰撞事件的產物——一枚戒指中,大約有 10 毫克的量可能已經有超過 46 億年的歷史。

有兩位天文學家宣稱,他們可能已經鎖定了一次遠古時期的恒星相撞事件,正是那次撞擊事件賦予了我們太陽系內今天被我們視作珍貴的金和鉑金等貴金屬物質——或者至少是其中的一部分。

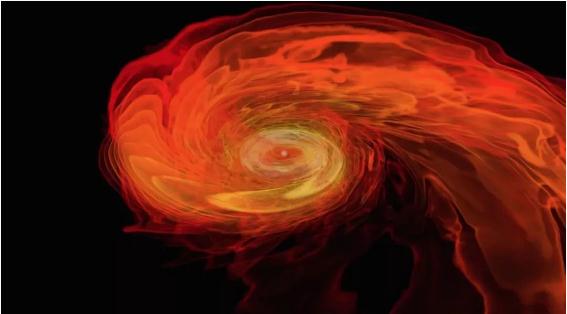

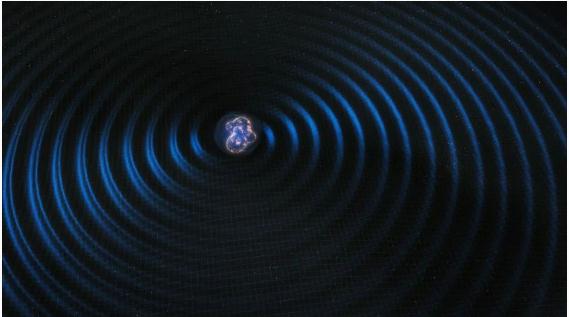

這兩位天文學家分析了一塊古老隕石內的放射性同位素含量,同位素是原子核內質子數相同,但是中子數目不同的原子。在完成分析之后,研究人員將這一數值與計算機模擬中子星合并產生的同位素情況進行對比。中子星是大質量恒星死亡之后留下的致密內核,它們之間的相撞與合并將可能在時空之中產生明顯的漣漪。

對比的結果是,科學家們認為在太陽系形成之前大約 1 億年,在距離今天太陽系的位置大約 1000 光年的位置上發生了一次中子星合并事件,這次事件可能為早期的太陽星云注入了大量質量比鐵更大(鐵是 26 號元素)的重元素成分,這其中包括早期太陽星云中 70% 的鋦原子,以及大約 40% 的钚原子,再加上數百萬磅重的貴金屬物質成分,比如金和鉑。

總體而言,這一次的中子星碰撞事件就提供了我們太陽系內所有重元素含量的大約 0.3%——女士們手上戴著的,脖子上掛著的,或許正是這次發生在太陽系誕生之前一億年,1000 光年外兩顆恒星殘骸體碰撞事件中產生的物質。

用恒星制作一枚婚戒

要怎么利用恒星來制作一枚婚戒?你需要一次史詩般的爆炸事件,外加數十億年的耐心等待。

化學元素中,類似钚,金,鉑以及其他質量數超過鐵的重元素都是在一種被稱作“快速中子捕獲”的機制(也叫“r-機制”)中形成的。在這一機制中,一個原子核在發生放射性衰變之前便得以快速捕獲多個自由中子。這樣的狀況只有在宇宙中最為狂暴的事件——一類被稱作“超新星爆發”的劇烈恒星死亡爆炸,或者兩顆中子星的合并事件中才有可能發生。

但目前科學界就這兩種重元素產生機制中,究竟哪一種貢獻了宇宙中更大比例的重元素這一問題上還存在意見分歧。

而在這項最新研究中,巴托斯和合作者,來自美國哥倫比亞大學的扎波里克斯·馬卡提出,中子星合并事件是貢獻了太陽系中重元素來源的主力。為了開展這項研究,他們對比了一顆古老隕石內的放射性同位素殘留物豐度,以及由計算機模擬的銀河系內兩顆中子星合并會在放射性同位素方面產生的效果。

巴托斯表示:“這塊隕石中含有中子星合并事件產生的放射性同位素殘留。盡管這些同位素早就由于衰變而消失殆盡,但卻可以根據其衰變產物幫助反向重建太陽系初生時的放射性同位素豐度。”

分析顯示,這塊隕石中含有钚,鈾和鋦原子的放射性衰變產物。在 2016 年的一項研究中,研究人員使用這些數據估算了這些原始放射性元素在早期太陽系中的豐度水平。而此次,巴托斯和馬卡將這些數據輸入計算機,來檢驗需要發生多少次中子星合并事件,才能產生足以解釋這塊隕石中所表現出來的這種重元素含量模式。

一次偶然事件

測算的結果是:只需要一次中子星合并事件,就可以解釋這樣的重元素豐度,前提是這樣一次中子星合并事件發生的距離要足夠近——在 1000 光年以內,或者不超過銀河系直徑的1%。

一般認為,中子星合并事件在銀河系內部是相當罕見的現象,大致每隔 100 萬年才會發生若干次。反過來,超新星爆發事件的發生頻率則要頻繁的多。根據歐洲空間局(ESA)在 2006 年發表的一項研究報告顯示,銀河系內超新星爆發事件的發生頻率大約是每 50 年左右發生一次。

但是如果用超新星發生的頻率來解釋,那么其重元素豐度值將遠超實際情況,因此在這項研究中將超新星來源排除了,因為相比之下,研究人員發現一次中子星合并事件產生的效果將與測量結果完美吻合。

這項研究結果讓我們在對塑造了我們太陽系的早期宇宙災變事件方面,獲得了新的認識。

(武安網站建設)