我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

圖片來源@視覺中國

上周(7月8日),英國樂隊Portishead將其翻唱的《SOS》獨家授權給德國音樂流媒體平臺SoundCloud以支持其更加公平的新版權分配模式。

這首歌原版來自瑞典著名流行樂團ABBA,Portishead在2015年為“抖森”湯姆·希德勒斯頓領銜主演的電影《摩天大樓》翻唱了這首歌。目前,該歌曲在YouTube上的播放量已經接近330萬,并第一次被授權給除YouTube以外的主流音樂流媒體平臺。

△Portishead樂隊

Portishead成員Geoff Barrow表示,“當我們聽說SoundCloud要轉向一種以用戶為導向的,更加公平的收入分配機制時,我們非常高興讓SoundCloud成為我們翻唱的《SOS》的獨家授權平臺。”

Geoff Barrow提到的正是SoundCloud最新的收入分配模式——“Fan-powered”。今年4月1日,SoundCloud推出了該收入分配模式,旨在為音樂人提供更公平和透明的收入分配機制。這種模式下,SoundCloud的收入分配取決于音樂人占用戶聽歌時長的占比、用戶聽過的廣告數量、或者用戶是否付費訂閱了平臺。

SoundCloud以平臺音樂人Chevy和Vincent為案例。在新的收入分配模式下,Chevy的月版稅收入增長了217%,而Vincent則直接翻了5倍,從120美元增長到了600美元。如果真是如此,那么這樣的新分配模式絕對是音樂人的福音。

疫情影響下,雖然線下演出行業遭受重創,但由于大眾居家娛樂時間增多,人們收聽音樂的時間也變得更長,流媒體平臺的訂閱用戶數量和使用頻率反而都在積極增長。

據外媒《Music Business Worldwide》計算,2019年,索尼、環球和華納三家音樂公司第四季度流媒體加起來的總收入平均每小時就超過一百萬美元,并且在疫情環境下仍呈正增長。華爾街熱捧的Hipgnosis音樂基金去年也因收購經典曲庫瘋狂盈利,2020財年,Hipgnosis的凈收入增長了66%,達到1.38億美元。

這廂,音樂公司賺得盆滿缽滿,那廂,音樂人卻并未從中受益。據英國音樂人工會(The Musicians’ Union)透露,由于線下演出遭受重創,僅去年5月一個月,音樂人就損失了2100萬英鎊的收入。

與此同時,音樂人在線上的收入也非常堪憂:Spotify的每次播放只能帶給音樂人0.005美元的收入,YouTube更甚,去年,YouTube每次播放只支付給音樂人0.00069美元。如果一個美國音樂人要靠YouTube播放達到美國最低月工資收入,則需要在平臺每月實現213.3萬播放量。

音樂人的憤怒終于因疫情的收入損失而被點燃。去年5月,英國音樂人Tom Gary在社交媒體上發起了#BrokenRecord的活動,呼吁音樂流媒體改變現有生態,希望為音樂人爭取更多的權益。英國音樂人工會也發起了#Fix Streaming和#Keep Music Alive的活動,希望政府有所行動,這項請愿得到了1.8萬英國人的響應。

這些呼吁帶來的影響是深遠的。今年2月,英國政府對音樂流媒體平臺展開調查,結果將在本月15日公布;3月,Spotify成立網站Loud & Clear,旨在幫助音樂人了解該平臺的收入分配等等;6月,世界知識產權組織(WIPO)也發布了一份長達64頁的報告,研究音樂流媒體平臺的收入分配模式;與此同時,索尼音樂公司推出項目“Artists Forward”,關注音樂人收入透明度和增長程度,并且免除音樂人對索尼公司未償付的遺留款項。

如今的流媒體平臺收入如何分配?

據WIPO的報告介紹,目前音樂流媒體平臺有兩種收入分配模式,一種是以市場為導向的分配模式(pro-rata或稱pig pool、market-centric),另一種是以用戶為導向的的分配模式(user-centric)。但實際上,目前所有流媒體平臺的收入分配模式基本都是前者。

所謂以市場為導向的分配模式,就是按照一段時間內,某首歌的播放量占平臺總播放量比例來分配收入。例如,小玲發布新曲《小芒果》,月播放量為1次,平臺當月所有歌曲的總播放量為100次,平臺當月收入為100元,那么小玲就可以分到總流量的1%,也就是1元。當然,實際情況要比這復雜得多。

以Spotify為例,首先平臺會自己保留收入的30%,然后剩下的70%又要被分給錄制、制作、版權代理/集體管理組織,最后落到歌手的收入大概在16.5%左右,而詞曲創作者則更少,分別在3%和6%左右。

伴隨著低收入的另外一個問題是長周期。據今年5月,Spotify前首席經濟學家Will Page發布的報告《Twitch’s Rockonomics》中顯示,音樂流媒體平臺結算后,音樂人還要再等6-8個月才能拿到收入,且對于詞曲作者,這個周期還會更長。

以用戶為導向的分配模式,則是按照一段時間內,某個用戶聽某首歌的次數占該用戶總共聽歌次數的比例來分配收入。例如,小玲在某平臺的月費是100塊,在一個月內總共聽了100首歌,聽了《小芒果》1次,那么《小芒果》在小玲這里能獲得的收入就是100塊的1%,也就是1元。但如果小玲這個月只聽了《小芒果》一首歌,那么不論播放量是多少,這10塊都是《小芒果》的了。

兩種分配模式孰優孰劣?

這兩種分配模式下,對每首歌的價值評判是不同的。市場導向的情況下,每次播放的價值都是相同的;而在用戶導向下,單首歌的價值取決于個體訂閱用戶總共聽了多少首歌。如果訂閱用戶是音樂重度用戶,那么反而每首歌在這位用戶獲得的收入會相對小很多,但這并不意味著前者就比后者更好。

2021年,法國國家音樂中心根據Spotify、Deezer、法國音著者協會Sacem的數據發表了一份研究報告,報告中認為,如果轉換為用戶導向的模型,收入分配可能會更符合不同類型消費者在市場的占比,這會尤其有助于小眾類型的音樂人提高收入。

古典樂(+24%)、硬搖滾(+22%)、布魯斯(+18%),流行搖滾(+17%),disco(+17%)、爵士(+10%)收入將會有所增長,而饒舌rap(-21%)、嘻哈hip hop(-19%)將會有較明顯減少。

第二,用戶導向的收入分配模式還將更有利于中腰部和尾部音樂人的收入增長。報告顯示,如果變成用戶導向,榜單前10的音樂人收入將會減少(17.2%),而榜單中部的收入則會有小幅增長。尾部音樂人(1萬名開外)在版權收入上也會有所增長(5.2%)。

第三,用戶導向的收入分配模式將更有利于本土音樂人。

同一份研究中也指出,如果選擇用戶導向的收入分配模型,復雜程度將會高很多,數據處理成本也會相應增高。因此一些相對較小的音樂流媒體平臺可能會難以承受這筆成本,就會將此轉嫁給價值鏈,那么可能最后付給音樂人的收入反而可能會更少。

同時,英國獨立唱片公司Beggars和索尼音樂也指出,用戶導向的收入分配雖然能夠輕微改善小眾音樂人的處境,但是并沒有把蛋糕做大,音樂人總收入并不會有所提高。

平臺給出的答案是什么?

盡管用戶導向的收入分配模型的未來尚不明朗,但目前看來,各大外國音樂流媒體平臺都在對此積極研究。

例如,Deezer已經投入了6個月的研發費用;Spotify測算了轉換到用戶導向模式的成本,稱屆時處理成本將增長2%到3%;上文中也已經提到,SoundCloud在今年4月已經開始實行名為“Fan-powered”的新版稅分配策略。

最近一份關于游戲直播平臺Twitch的報告中也提到這一問題,并稱Twitch的付費訂閱直播主功能也是用戶導向模式的解決方案。報告中稱,通過這種訂閱,用戶的花費不用回到流量池,而是能夠直接被追蹤到,既減小了數據處理成本,又有效提高了音樂人的收入,甚至結算到收入分配的過程也會快很多。

這一思考值得國內借鑒嗎?總的來說,國內外音樂流媒體平臺的收入方式本身也有所不同,除了國內外平臺都有的訂閱收入,國外對于非訂閱用戶的盈利方式是插播廣告。去年開始,QQ音樂也嘗試效仿這種方式,在歌曲播放時加入15秒音頻廣告,但遭到用戶反感。

至于打賞模式方面,國內音樂流媒體平臺的嘗試則比國外要豐富且早得多。

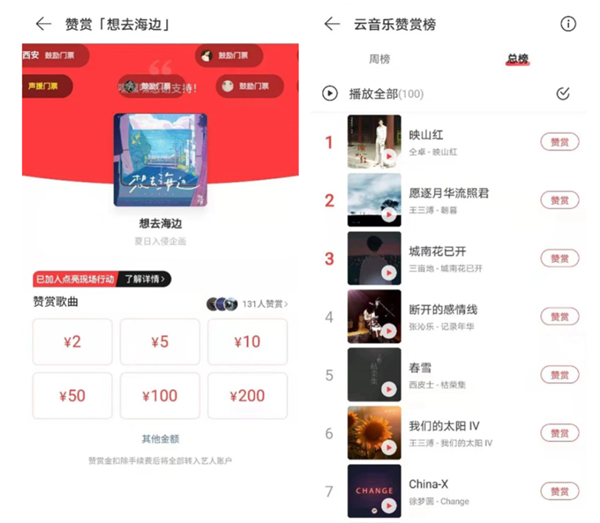

早在2016年,網易云音樂和QQ音樂就都推出過贊賞功能,以支持用戶為自己喜愛的音樂作品進行打賞,但兩者設置思路全然不同。

網易云音樂的“贊賞”界面與微信“贊賞”界面類似,預設了2元、5元、10元、50元、100元、200元六個金額選項,用戶也可點擊“其他金額”,自定義贊賞金額(1-666元)。

在贊賞界面,網易云音樂也明確標注,除手續費,贊賞收入均為音樂人所有。并且在排行榜專欄下并沒有贊賞排行榜,人氣榜也并不將贊賞金額作為參數,無意引起粉絲的競爭打投心理,設置相當佛系,并且有不少獨立音樂人并未開啟贊賞功能,如鯨魚馬戲團李星宇,或者金曲獎提名的裘德。

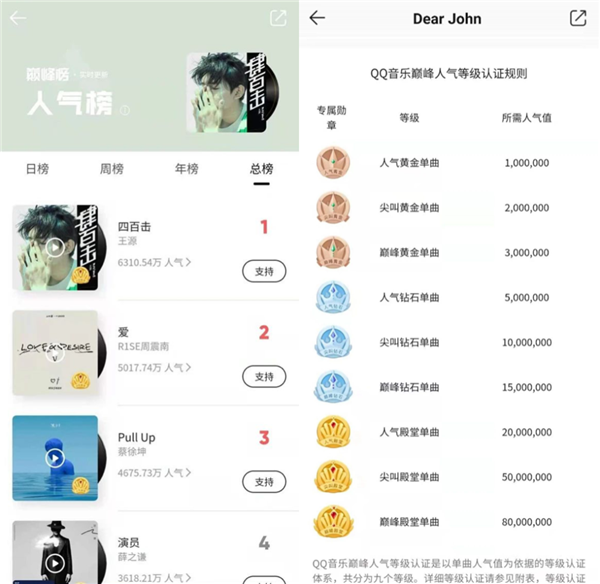

QQ音樂則充分結合了直播打賞和粉絲心態。一方面,QQ音樂設定了虛擬幣“樂幣”用于購買“祝福蛋糕”、“游艇”、“吉他”等,讓用戶可以為自己喜歡的歌曲打賞虛擬物品。10樂幣等于1元人民幣,充值最低數額為6元。

另一方面,打賞的樂幣數量直接等同于人氣值,反映到人氣排行榜,不同的人氣值還會讓單曲有不同的認證,充分迎合了粉絲的心理。這或許也是為什么QQ音樂的打投榜單上排名靠前的都以偶像為主。

盡管這筆收入是給音樂人的,但平臺也會抽成作為手續費。據WIPO報告中顯示,打賞方面的收入占到騰訊音樂公司收入的70%,效益十分可觀。

但用戶打賞的思路必然是可以造福中尾部音樂人的。例如美國音樂人Jack Conte創辦的平臺Patreon就是針對普通創作者建立的打賞平臺。在該網站,創作者可以發布獨家拍攝花絮、周邊、創作等等,粉絲則通過付費訂閱該創作者來獲得這些加密內容,平臺抽成5%-12%。

根據該平臺數據負責人Maura Church的博客撰文,2020年,有超過15萬創作者使用Patreon產生了總計超過10億美元的收入,也就是人均6666美元。

不論是Spotify的粉絲研究報告還是Twitch最近的音樂人報告中都顯示,粉絲在精不在多,流媒體時代,鐵粉帶來的效益遠大于普通粉絲。正如2008年Kevein Kelly提出的“1000個鐵粉”理論所說,“如果你能保持有100個真粉絲,那么他們每個人每年只需要付1000美元,你的年薪就能達到10萬美元。”

或許打賞的確是音樂人可以積極考慮的方式。

參考資料:

《Pro Rata and User Centric Distribution Models: A Comparative Study》

《Study On the Artists In the Digital Music Marketplace: Economic and Legal Considerations》

《 tude relative à l’impact du passage à l’UCPS par les services de musique en ligne》