我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

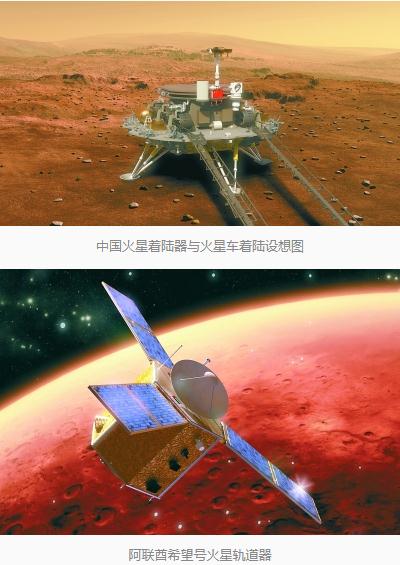

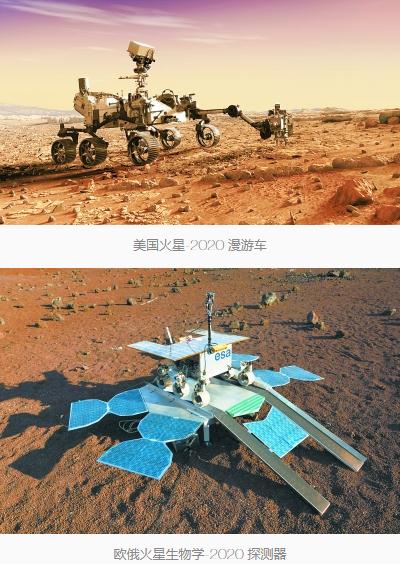

明年是火星探測器的發射窗口,將有四個國家或組織的火星探測器升空,即中國的火星探測器、美國的火星-2020 漫游車、歐俄的火星生物學-2020 探測器、阿聯酋的希望號火星探測器。

其中我國的火星探測將通過一次發射實現火星環繞、著陸和巡視,對火星開展全球性、綜合性的環繞探測,并對局部地區開展巡視探測,這在世界火星探測史上是前所未有的。

探測火星方式共有五種

火星是太陽系中與地球最相似且距離第二近的行星,因此成為目前除地球以外人類研究程度最高的行星,人類用空間探測器對火星進行探測的歷史幾乎貫穿整個人類航天史。探測火星對研究地球、生命的起源和演變,了解火星的氣候、地質和資源,為今后在其上建立人類第二個家園做準備等,都具有重要的意義。

人類探測火星的方式與探測月球的方式基本相似,包括環繞探測、著陸探測、巡視探測、采樣返回探測和載人登陸探測等五種。其中采用環繞探測方式可以對火星進行普查;采用著陸探測和巡視探測方式可以對火星進行區域性詳查;采用采樣返回探測和載人登陸探測方式可以對火星進行區域性精查。但它們按前后順序來說技術難度是越來越大,所以一般都采用循序漸進的方針,先進行環繞探測,然后進行著陸探測、巡視探測、采樣返回探測,最終進行載人登陸探測等。

目前,人類在探月的歷程中,這些探測方式都采用過,但每次發射基本上只采用其中的一兩種探測方式。例如,我國嫦娥 1 號、嫦娥 2 號采用環繞探測方式;嫦娥 3 號、嫦娥 4 號采用著陸探測、巡視探測,即一次發射兩個探測器;即將發射的嫦娥 5 號采用采樣返回探測方式,將從月球上取回 2 公斤樣品到地球,供我國科學家在實驗室里進行精查。印度今年 7 月 22 日發射的月船 2 號探測器原計劃通過一次發射實現環繞、著陸和巡視三個目標,但其著陸器與軌道器分離后在月面著陸的計劃卻在 9 月 7 日遭遇失敗,不過軌道器運行仍能正常工作。

與月球探測相比,由于火星距地球的距離比月球距地球的距離遙遠得多,探測火星的難度也比探測月球的難度大得多,因此,至今人類對火星的探測只采用過環繞探測、著陸探測、巡視探測方式,未來的目標是對火星進行采樣返回探測和載人登陸探測,但難度、投資和風險都將很大。

“繞”“落”“巡”一步完成屬首次

一次發射完成多種探測的好處是可以“少花錢,多辦事”,但技術復雜,風險很大,所以一般很少采用。目前,只有美國的海盜 1 號和海盜 2 號火星探測器成功實現了通過一次發射完成環繞探測和著陸探測。歐洲曾兩次進行類似的火星探測活動,但都只完成了環繞探測,而著陸探測均告失敗。

1975 年 8 月 20 日和同年 9 月 9 日,美國先后發射了海盜 1 號和 2 號,任務是搜尋火星生命存在的證據。它們基本一樣,都是由 1 個約 2.3 噸重的軌道器和 1 個 1.1 噸重的著陸器組成,飛到火星附近時分離,其中軌道器進入環繞火星的軌道進行在軌觀測,著陸器進入火星大氣并在火星表面著陸,但它們的著陸地點不同。

1976 年 6 月 19 日,海盜 1 號軌道器進入環繞火星軌道;同年 7 月 20 日,海盜 1 號著陸器在火星表面著陸,成為世界上首個在火星上著陸的探測器。1976 年 8 月 7 日,海盜 2 號軌道器進入環繞火星軌道;同年 9 月 3 日,海盜 2 號著陸器在火星表面著陸。它們為后來的火星探測器在火星軟著陸奠定了基礎。

英國和歐洲航天局就沒有這么幸運了。2003 年 6 月 2 日,歐洲“火星快車”探測器升空。它是由歐洲的“火星快車”軌道器和英國的獵兔犬 2 號著陸器兩部分組成。2003 年 12 月 19 日,著陸器與軌道器分道揚鑣,其中歐洲軌道器于 2003 年 12 月 25 日進入環火星軌道,然后開始探測工作,并超期服役至今。著陸器在與軌道器分離后就失去了聯系,一直沒有音訊,使英國乃至歐洲航天界百思不得其解。直到 2015 年 1 月 16 日,英國航天局發布聲明稱,通過美國“火星勘測軌道器”拍攝的高分辨率圖像,在火星表面發現了 10 余年前失蹤的英國獵兔犬 2 號著陸器。圖像顯示,獵兔犬 2 號降落在預定著陸區,它的引導傘仍連著著陸器,主降落傘散落在附近,太陽能電池板沒有完全展開,所以導致其無法與地球取得聯系。

2016 年 3 月 14 日,歐洲的“火星生物學-2016”探測器升空。它由歐洲“微量氣體軌道器”和“夏帕雷利”進入、降落和著陸演示器組成。其中軌道器主要用于探測火星大氣中的微量氣體;著陸器用于火星表面著陸試驗。同年 10 月 16 日,著陸器與軌道器分離。此后,“微量氣體軌道器”經過變軌進入到預定的火星軌道,但原計劃于 2016 年 10 月 20 日在火星表面著陸的“夏帕雷利”在著陸火星表面前與地面失去了聯系,原因是一個僅一秒的計算失誤,提前將降落傘與防熱罩分離了,導致“夏帕雷利”硬著陸而撞毀。

簡言之,采用“一舉多得”的方式探測火星比較少見,只有上述 4 次,成功率為 50%。所以,我國明年在首次發射火星探測器時計劃史無前例地通過一次發射完成火星環繞、著陸和巡視三項任務,起點很高,同時也具有很大的挑戰性。

著名航天專家葉培健院士在接受筆者采訪時表示:我們若想實現超越,必須要“彎道超車”,利用現有的技術實現兩步并一步走。如果 2020 年發射成功,可以在 2021 年 7 月以前抵達火星。我國火星探測無論在巡視器上,還是軌道器上都有很多不同的有效載荷,可實現各種科學目標,這是很有意義的。我國很早就開展了相關研究,2016 年 6 月初樣方案就完成了,所以我們還是很有信心的。屆時,實施我國火星探測“繞”“落”“巡”一步完成,這一跨越式方案在全世界都是首次。

延伸閱讀

火星探測新高潮即將來臨

2020 年 7 月至 8 月,中國、美國、歐俄和阿聯酋都將發射火星探測器,從而掀起火星探測的新高潮。

我國火星探測器由環繞器(也叫軌道器)、著陸器和巡視器(又叫火星車)組成。其工程目標是突破火星制動捕獲而進入、下降和著陸,長期自主管理,遠距離測控通信,火星表面巡視等,實現對火星全球綜合性環繞探測和區域性巡視探測,獲取火星探測科學數據,使我國深空探測能力和水平進入世界航天第一梯隊,實現跨越式發展。其科學目標是實現對火星的表面形貌、土壤特性、物質成分、水冰、大氣、電離層、磁場等進行科學探測。

美國將發射汽車大小的火星-2020 漫游車,它是目前在火星表面工作的好奇號火星車基礎上改進的,火星車底盤大體不變,并仍采用“空中吊車”方式著陸。該火星車有四大特點:一是將收集最有希望的內部巖石和土壤的樣本,然后放置在火星表面上,未來將發射探測器把樣本帶回地球;二是裝有 23 臺相機,其中的多譜立體成像儀將為科學家提供更多高分辨率、色彩鮮明的 3D 圖像;三是攜帶了火星氧元素原位資源利用實驗儀,可以將占火星大氣 96% 的二氧化碳轉化為氧氣;四是攜帶一架每天可工作 3 分鐘、飛行 1 公里的小型無人駕駛直升機,可前往漫游車難以到達的地區或生物敏感地區進行區域勘探。

歐俄的火星生物學-2020 探測器由歐洲首輛火星車“羅莎琳德·富蘭克林”(發現 DNA 結構的科學家)和俄羅斯“哥薩克舞”火星表面平臺組成。歐洲火星車裝有 6 個輪子,每個火星日移動大約 100 米,可適應火星表面復雜的地形。它由太陽能電池板供電,通過加熱器和電池過夜。它的兩米長鉆頭將嘗試挖掘埋藏在火星地表下的生命元素。質量為 827.9 千克的俄羅斯“哥薩克舞”火星表面平臺設計壽命為 1 年,用于研究火星的環境。不過,在今年早些時候的兩次主要測試中,歐洲火星車的降落傘都出了問題。

阿聯酋的首個火星探測器叫希望號,為緊湊型六棱柱結構,設計壽命為 2 年,發射質量為 1.5 噸,用日本H-2A 運載火箭送入太空,采用環繞探測火星方式研究火星大氣和環境。

(邯鄲網站建設)