我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

科學家估算銀河系中有數千億顆恒星,未來還會有多少恒星被點亮?科學家計劃利用世界最大單口徑射電望遠鏡(FAST)尋找“新太陽的誕生地”,更深刻地認識恒星乃至生命組分如何形成等問題。

最近,中國科學院國家天文臺星際介質演化及恒星形成團組博士生左沛與其導師李菂利用 3 臺國外的望遠鏡,在國際上首次觀測到正在誕生的星際分子暗云。這一成果發表于美國《天體物理》雜志,并被《自然》雜志選為研究亮點予以介紹。

國家天文臺研究員、FAST 首席科學家李菂介紹,氫是宇宙中豐度最高的元素,也是恒星形成的主要原料。宇宙中氫主要是以氫原子的形式存在,而只有氫原子成為氫分子后,才能促成引力塌縮以及核反應,從而點亮新的恒星。

“科學家通常說我們都是星塵,實際上有兩層含義:一層是構成我們生命的元素都是在恒星內部合成的,經過超新星爆發把物質拋射出來:另一層含義是,要形成恒星以及生命所需的復雜大分子,首先都要經歷氫原子變氫分子的過程,而這關鍵一步是在宇宙塵埃的表面發生的。”李菂說。

科學家發現,星際間存在富含原子、分子氣體及宇宙塵埃的黑暗區域,被稱為星際暗云,這里是新恒星、新行星甚至可能的太空生命的誕生地。然而星際暗云擁有銀河系內最低的溫度,約為零下 263 攝氏度。這種溫度下氫分子很難被直接探測到。

中國天文學家首創了一種名為“中性氫窄線自吸收”的觀測方法,利用美國的 Arecibo300 米射電望遠鏡、FCRAO 望遠鏡及歐洲的 Herschel 空間紅外望遠鏡,首次觀測到了一團中心已經是氫分子絕對主導,但“外殼”富含氫原子,正在形成過程中的星際暗云 B227。

“這片云團的年齡是 600 萬年,還是一個‘嬰兒’,未來會有新的‘太陽’在其中被點亮。盡管人類之前已經發現了數以萬計的星際暗云,這是第一次捕捉到分子暗云正在誕生的樣子。”李菂說。

以前科學家對于暗云中的氫原子需要多少時間變為氫分子是不清楚的。根據經典的模型,一團分子暗云中生成一個“太陽”需要大約 1000 萬年,但也有快速恒星形成模型認為只需百萬年。“我們這次的測量比較支持經典模型。”李菂說。

這一成果讓李菂對于未來利用 FAST 尋找“新太陽”的誕生地充滿信心。

“FAST 在靈敏度和天區覆蓋上的綜合優勢,使得我們可以大量研究銀河系以及近鄰的仙女星系中的分子云。我們還準備與紫金山天文臺銀河畫卷觀測項目結合,系統捕捉誕生中的暗云,研究銀河系未來還能生成多少個‘太陽’。”李菂說。

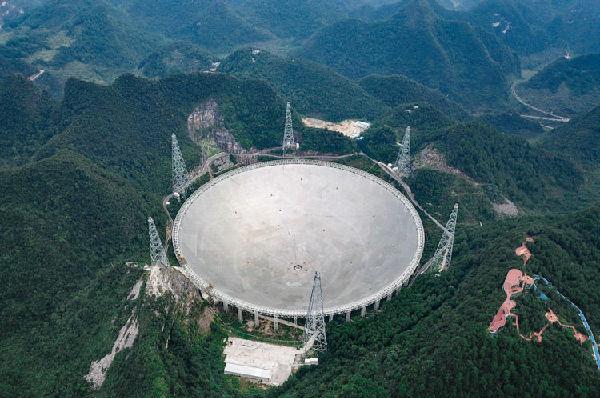

架設在貴州黔南州平塘縣巨大天坑中的 FAST 于 2016 年 9 月竣工,經歷了 3 年的調試期,今年 9 月將正式投入使用。這個面積相當于 30 個足球場的望遠鏡,就像一只龐大而靈敏的耳朵,將傾聽來自遙遠星塵最微弱的“呢喃”,洞察隱藏在宇宙深處的秘密。

李菂說,FAST 在調試期的表現令人超乎想象的滿意。

他說,宇宙中生成了氫分子后才有復雜的化學過程,形成復雜的大分子。現在看來生命的組分氨基酸在天體化學的條件下是很容易形成的,未來幾年很有可能在太空找到氨基酸分子。與太空生命起源相關的分子觀測也將是 FAST 的研究課題之一。

(武安網站建設)