我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

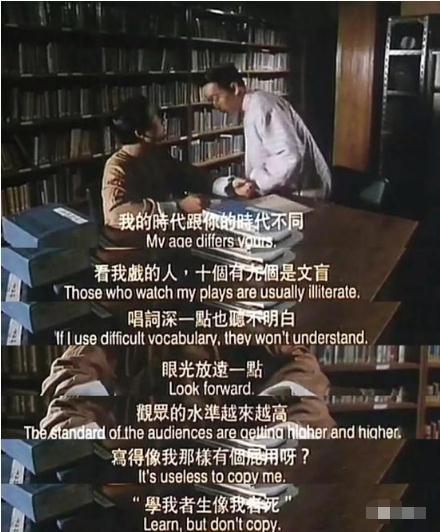

《南海十三郎》里,想來拜師的唐滌生模仿十三郎的詞句,被十三郎呵斥,說寫得像他沒有屁用,因為“學我者生,像我者死。”

十三郎對這位弟子&知己的解釋是,“我的時代跟你的時代不同。看我戲的人,十個有九個是文盲,唱詞深一點也聽不明白。目光放長遠一點,觀眾的水準越來越高。”

多閃這位 93 年的產品經理喊 69 年的張小龍為叔叔,大致意思也是在說,“我的時代跟你的時代不同。”

你的時代跟我的時代不同?

多閃定位是幫你增進親密關系的視頻社交產品,其實主要是抄 Snap,所以本文就主要談我對 Snap 的研究和理解。

開頭先為朋友公司插條硬廣,他們幫忙做了多閃的亮點表情包部分。表情包是年輕一代的語言,多閃實時聊天中的表情匹配,為用戶提供了非常實時和豐富的表達內容,而為多閃提供表情搜索技術的是閃萌,這是一家非常低調但已經服務了全網 90% 以上社交產品的技術公司。

本文試圖從產品調性,價值主張和瓶頸局限幾個方面展開,有點散和混亂。

產品調性

Facebook 之后起來的產品,都是主打潮和酷,Instagram,Snapchat,Musical.ly。

潮和酷是為了盡可能的攔截低齡段的用戶。

哪怕是 Facebook 當年對抗 MySpace,主要策略也是在常春藤學校的年輕人群體里面建立起一種更潮更高級的品牌調性:這是哈佛學生撩妹的地方。后來 Snap 也用同樣的套路嘲諷 Facebook,家長們才喜歡整天呆在 Facebook。

這是青少年認知的產品調性。潮流附帶著高級的有傳播能力的內容,酷是認同,年輕人喜歡那些最簡單膚淺的快樂。

微信的問題是,不酷了。

微信的商務風萬年不變,加上父母都在讓年輕人不能很好放飛自我。微信關系鏈泛化導致朋友圈表達空間受限,不能分組的視頻動態也是屬于有門檻的公開表達,所以微信是很難做起來 story 的。

原本小孩有父母壓力的解決方案可以是不用微信用 QQ,QQ 本來也是最好的解決方案,但現在 QQ 上垃圾信息實在是太多太讓人倒胃口了。

且 QQ 空間是為圖文設計的,視頻支持得太差。

但多閃這種面向青少年的產品上來選擇無差別推廣還是讓人看不懂的。

本質上產品還是得去服務一個具象人群,只有根子穩了,才有可能往外去散。他應該有一個基石,然后你的東西是應該從基石長出來的。悟空問答和微頭條一開始的發源就是頭條,然后頭條的用戶畫像始終模糊,所以悟空和微頭條也就非常模糊非常混亂,導致產品的核心群體始終形成不了,投入很多人也花了大力氣,效果一直難以讓人滿意。

問題始終在反復重演。

社區產品與信息流產品不同,因為產品需要找到辦法凝聚成一個核。就是那些好的社區,它一開始都是有一個核非常 hardcore 的一個核心人群。hardcore 核心人群能夠逐漸形成他自己的社區文化,然后外延逐漸去外延這個文化和外延人群。知乎、B站、小紅書、最右,每個都是這樣子的。

這不是你坐擁幾個億的流量就能搞定的,且你的流量跟騰訊比肯定是不夠大,QQ 以同樣無差別導量的方式做興趣部落結果把團隊都給做絕望了。

即,多閃打的產品需求是對的,但是做法完全無法認同。

做 IM 冷啟動難度大,缺少直接解決新增和關系鏈的方案,但這種產品開發布會實在是沒什么必要。且產品設計也不酷。Snap 還有大量卡通和波普文化元素,到多閃就只有濾鏡和表情包了。表情包是日常,日常不叫酷。

至于世界部分的好友發現,看似高效,實則問題多多。類似設計騰訊多年前搞過一般,叫 QQ 圈子,感興趣的同學可以去搜一下他的歷史。

這里引一位前騰訊產品經理的評論:

“我覺得不管是什么皮,只要是通訊的核,就必須極其慎重的對待通知的管理。需要精準的踩在,多一點就騷擾,少一點就雞肋的狀態上。這和年不年輕,親不親密沒有關系。多余的通知對于通訊產品在用戶心智占領上的傷害是致命的,相當于狼來了的故事。”

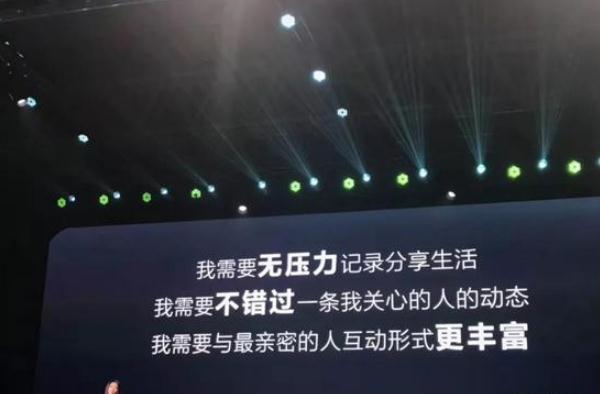

無壓力社交

跟一位證明過自己的創業者聊,他認為 Snap 的核心是無壓力社交。

優勢在于:

· 表達門檻低,你不需要有什么嚴肅的理由就可以溝通

· 消費壓力小。你不需要對每次溝通作出回應,甚至都不需要付出思考。Snap 的 Story 的消費方式是:點一下干掉一條

· 可以不用對過去做個的任何表達負有責任

所以,Snap 的瓶頸在于:

· 只適合于“沒有目的”的年輕人

· 只適合于“沒有壓力”的密友之間

Snap 這種無壓力社交的需求和場景都是有的,在微信群里已經被充分驗證了,密友+高頻交流。當圈子限于密友和高頻聯系人時,表達門檻是最低的。

微信過去新推的朋友圈權限設置,朋友圈三天可見,清理不常聯系的好友,種種舉措都在試圖減輕用戶的社交壓力。

社交產品有自己的生命周期。16、17 年,Instagram 跟微信差不多在同時期都遇到了要降低用戶表達門檻的問題。

ins 最初的濾鏡是為審美服務的,太過于形式化,你的照片拍的必須非常精致、有逼格,屬于炫耀型的產品,這會給人有表達門檻。

“Instagram 已經成為一個人們必須有什么值得曬才能發照片的地方,我們并不想這樣”。

從 16 年夏天 ins 的發版記錄,可以看出他們是如何來解決這個問題的:

· 拋出產品障礙:取消正方形圖片的默認形式。

· Instagram Stories:用戶可以和他們的關注者分享編輯過的照片和視頻,這些內容會在 24 小時后消失。

· feed 排序算法:一個新的計算機模型會根據你會喜歡的事物而非最新發布的內容展示在 Instagram 界面上。

· 現場視頻播放:可以直接把現場錄的視頻分享給你的關注者,他們在觀看時可以進行評論。視頻會在播放結束時消失。

· 轉瞬即逝的信息:發信息有了一個新功能,你所發的照片和視頻可以在它們被打開后自動被抹除。

“是用戶和他們的朋友、他們的家人之間的聯系讓 Instagram 得以生存。所有的數據表明,如果用戶關注越多的朋友,越與朋友們進行互動,他們的活動越頻繁;如果用戶只是關注一些明星和那些他們感興趣的內容,就不會有什么分享。”

Instagram 在 2016 年鼓勵用戶在傳統的 feed 之外與朋友進行分享,Facebook 在 2018 年初跟進調整 newsfeed 的算法,將朋友和家人放在體驗的核心。

小札當時公開信的解釋是:

“我們正在對構建 Facebook 的方式做出重大調整。我正在改變我給我們的產品團隊的目標,讓他們專注于幫助你找到相關的內容,幫助你有更多有意義的社交互動。從去年開始,我們就在朝著這個方向做出改變,但這種新變化需要幾個月的時間才能部署到我們所有的產品中。你將看到的第一個變化將出現在 News Feed 中,你會看到更多來自朋友、家人的信息。在我們推出這個項目后,你會看到更少的公共內容,比如來自企業、品牌和媒體的帖子。你所看到的公共內容將會以同樣的標準來衡量——它應該鼓勵人們之間進行有意義的互動。”

抖音應該是面臨了類似的發表壓力問題,所以想把這部分的解題方案扔給多閃。

多閃打的產品需求是對的,但起手式的打法是看不懂的。

小龍沒因為老而不會做產品,Spiegel 也沒因為年輕而更有競爭力。

你的時代,跟我的時代,真的不同嘛?

Instagram 那段是我從兩年前筆記里面翻出來的,忘記是跟誰聊的還是從哪篇文章里看到的,我搜了一下沒發現原文。如有重合,見諒。

(邯鄲網絡公司)